勝海舟の扁額

- sasaburoukensyouka

- 2025年7月17日

- 読了時間: 5分

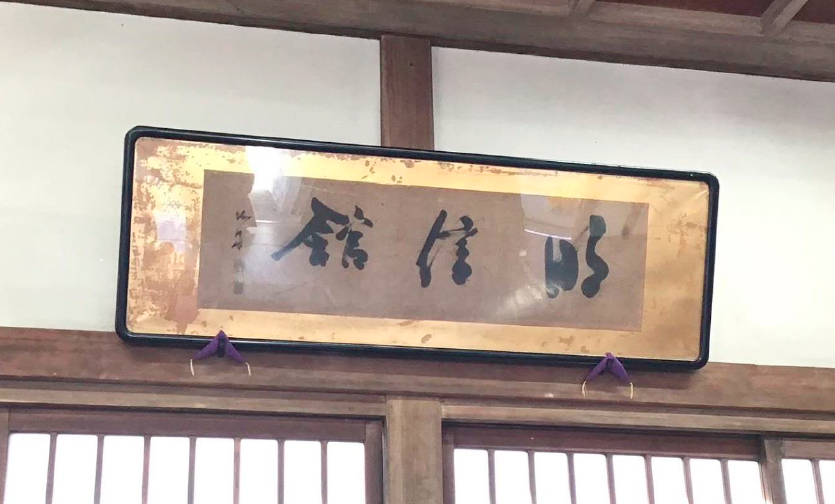

京都にお住まいのO様から、「高野佐三郎が勝海舟に会いに行った時のエピソード」が書かれた「月刊・騒友」(昭和50年4月25日発行)の記事を送っていただきました。(筆者の「大平陽介(ペンネーム)」はO様の実父とのことです)O様の承諾をいただきましたので顕彰会HPに掲載いたします。明信本館に掲げてある勝海舟揮毫の扁額が本文中のものである可能性が高いです。

なお、画像の文章を起こしたものを以下に掲載します。本文は一部を顕彰会事務局にて編集しましたので、ご了解ください。

勝海舟に会った話

大平 陽介

むろん私が会ったわけではない。テレビの「勝海舟」が終わったところで、勝海舟に会った人の話を思い出した。それは大正、昭和の剣聖といわれた高野佐三郎翁で、私が新潮社の記者時代昭和十年の春ごろだったと思うが、昔の思い出話を拝聴しに行ったのである。ご夫妻とも健在でお住まいは浦和の大きな神社の社の近くにあった。

それは明治二十年前後のことだったらしい。当時、すでに秩父の小天狗として高名を謳われていた佐三郎は、小野派一刀流の東京進出をめざして上京し、横浜の富豪平沼専藏から金を借りて九段に道場をつくった。

そのうえで勝海舟の協力を得るため、会見を申し込んだのである。

「先生は伏せておられますが、寝たままでよければ会うとのことです」

「結構です」

ということで、奥の間に通された。広い座敷に寝床が一つあって、海舟は大きいドテラを頭から被って寝ていた。

「初めてお目どおりいたします。私は…」

と、佐三郎はいんぎんに挨拶し、訪問の趣旨を述べた。が、床の中からはウンでもなくスンでもなく、佐三郎もいささか気抜けがしてしまった。

ところが、ふと気がついたことは、海舟はドテラの片袖をもち上げて、その奥の方からじっとこちらを覗いているのだった。しばらくは、どちらも無言。やがて海舟は、やっと聞きとれるような声で、

「やめなされ、このご時勢に剣術などやってどうするんだ。秩父の山奥にいて、お前さんは何にも知らんのだろうが、道場などやっても人は来やせんよ。やめなされ」

と制すようにいう。しかし、佐三郎はひるまなかった。

「いやお言葉ですが、こういうご時勢なればこそ私は剣術をひろめたいんです。これは日本人の魂です。魂のない日本人ばかりになっては日本は亡びます」

彼は熱情を迸らせて、世間はどうであれ、自分は剣に生きる決意であることを語った。

「よし」

海舟は、むっくり床から起き上がって、

「お前さんのいうことは気に入った。おれでできることはやってやろう」

と、上機嫌の笑みをみせた。

「では、さっそく…」

佐三郎は〝明信館道場〟の看板と扁額の揮毫を依頼した。海舟は快よく承知した。

これが会見のあらましでであるが、明治初年に廃刀令が出てから剣術は衰微し、町道場は軒並み経営困難となって、榊原健吉は剣術の見世物の撃剣会をつくり、地方巡業していたという時勢だから、海舟が佐三郎に「やめなされ」といったのは当然だった。

しかし、海舟自身ひとかどの剣客であり、剣術が人間の性根を叩き上げるもので、日本の将来を考えたとき、衰微させてはならないものであることは一番よく知っていた。「やめよ」といったのは佐三郎の心底を試したまでで、その熱意がほんものであることを見てとって、協力を承諾したのであった。

その後、どんな力添えをしたかは知らないが、佐三郎が晩年、日本剣道の古典ともいうべき大著「剣道」を刊行したトップには、勝安房の写真を掲げ、非常な恩顧に浴した旨がしるされている。この本は大正四年に刊行されたものであるが、一昨年、藤沢の書房高原から履刻刊行(価三千円)された。

こうして明信館道場が強力な一支柱となって、崩壊に瀕した日本剣道を支持し、漸次、狂瀾を既倒に回らす方向へ導いた功績は大きい。

明治二十八年に大日本武徳会が創立され、大正元年には各流派を統合した「帝国剣道形」ができたが、佐三郎翁はこの時の主査員に住じている。

なお、明信館道場を建てるのに金を貸してくれた平沼専藏は山岡鉄舟の弟子で、鉄舟が一刀流の浅利又七郎にはどうしても歯が立たず、悩んでいたとき、専藏は世間話の末、

「剣術も商売と一緒でござりまする」といい、「剣術は生死を忘れぬと勝てん如く、商売も損得を忘れて努力せぬと、本当には儲かりません。儲かったとて喜び、損したとてちぢんでいては、大きいことはきません。一旦こうと決心したら、そのまま迷わずに突き進んでいくと、きっと儲かるようになります」

と、いった言葉に、ふと悟証を得てから、浅利又七郎の剛剣にも、互角で立ち向かえるようになったという話がある。この平沼専藏は、かつてスポーツ市長として名物だった横浜市長平沼亮三氏の厳父である。

佐三郎翁の衣鉢を継いでいるのは高野弘正範士(一刀流宗家、剣法名人位保持者)で、私は三十余年のお付きあいを得ている。劇や映画の「大菩薩峠」のタテをつけたのはこの高野範士で、撮影のあい間など、四段、五段の自信ある猛者たちが、稽古をつけてもらったが、みんな二、三合でハネとばされ、足許にもよりつけず、

「いや、まったく強いや」

と、一堂あきれていた話をきいた。

弘正氏は武道家には珍しく文筆もたち、すでに剣道読本(大泉書店・読売新聞社)の好著があり、新名古屋新聞には目下「武芸譚」を連載しているなど、正に文武両道の士である。こんどわれわれの東京作家クラブにも入会され、これから〝文〟の面でも一段の活躍が期待される人である。